Depuis 2019, l’Initiative d’Helsinki sur le multilinguisme dans la communication savante œuvre en faveur d’une hétérogénéité linguistique qui peine à trouver sa place dans la communauté scientifique. Parmi les objectifs cités figure notamment la possibilité « d’accéder de façon équitable aux connaissances issues de la recherche dans une diversité de langues ». En France, dans le cadre du Deuxième Plan national pour la science ouverte, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a également exprimé la volonté de « favoriser le rayonnement international de la production scientifique en langue française et de faciliter la diffusion des productions scientifiques en langues étrangères auprès des publics francophones. »

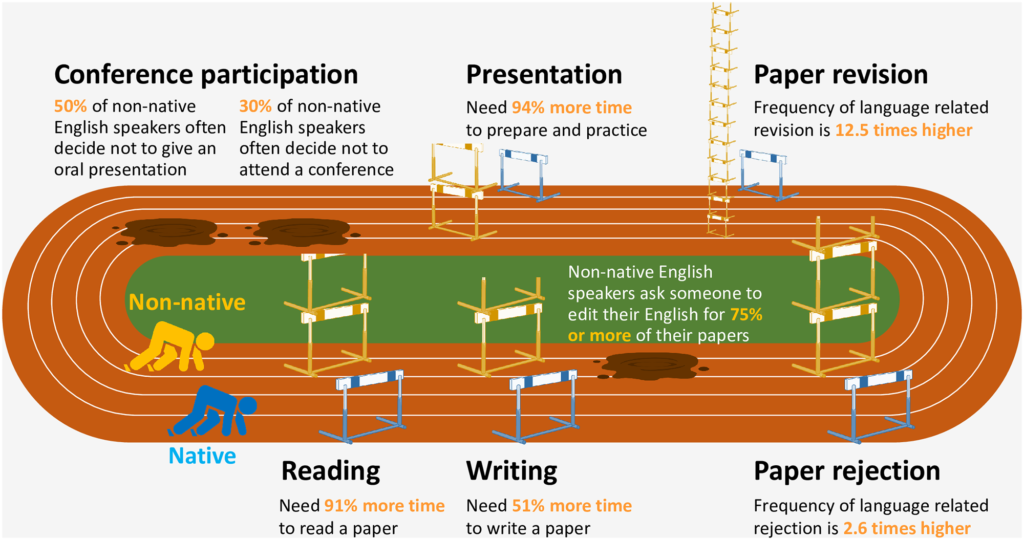

Malgré ces initiatives, l’anglais demeure la langue de publication dominante dans de nombreuses disciplines, constituant un réel obstacle à l’évolution professionnelle de bien des chercheurs. En 2023, une étude publiée dans PLOS Biology mettait en lumière l’écart considérable séparant les chercheurs de langue maternelle anglaise des locuteurs non natifs :

« Notre enquête montre que les personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, en particulier au début de leur carrière, consacrent plus d’efforts que les personnes dont l’anglais est la langue maternelle à la conduite d’activités scientifiques, qu’il s’agisse de lire et de rédiger des articles, de préparer des présentations en anglais ou de diffuser des travaux de recherche dans plusieurs langues. Les barrières linguistiques peuvent également les empêcher d’assister à des conférences internationales organisées en anglais ou d’y faire des présentations orales. »

À l’ère des plateformes de publication dématérialisées et de l’open access, les inégalités linguistiques s’installent au-delà de l’écosystème éditorial anglophone. La traduction des métadonnées et des abstracts en anglais, même dans le cadre d’une publication francophone, s’avère désormais incontournable pour accroître la visibilité des auteurs et renforcer leur présence dans le paysage scientifique mondial :

« Les anglophones non natifs consacrent plus d’efforts à la diffusion de leurs recherches dans plusieurs langues que les anglophones natifs, que ce soit par la publication de leurs travaux dans des revues non anglophones, la préparation d’abstracts en langue non anglaise d’articles en langue anglaise, ou des activités de sensibilisation dans deux langues ou plus. »

Pourtant, l’usage de l’anglais dans les sciences n’a pas toujours été prédominant. Au fil de l’histoire, le grec, le latin, l’arabe, le chinois et le sanskrit – pour ne citer que quelques exemples – ont donné corps aux principes, lois et traités essentiels à notre compréhension actuelle du monde. Il y a un peu plus d’un siècle seulement, les empires français, britanniques et allemands s’affrontaient quant à eux dans une lutte pour et par la connaissance, notamment par le biais de publications dans leurs langages respectifs – jusqu’à ce que la langue de Darwin ne remporte le statut de lingua franca.

Le futur continuera-t-il pour autant de favoriser les locuteurs anglophones ? Après avoir interrogé la communauté scientifique, le journaliste Rodrigo Pérez Ortega nous assure que celle-ci n’est pas à cours d’alternatives : encourager les éditeurs à se concentrer davantage sur la qualité scientifique des contributions que sur leur valeur grammaticale, développer la création d’infrastructures d’appui linguistique (traduction, relecture, correction) dont l’accès ne serait pas conditionné par la situation économique – personnelle et institutionnelle – des chercheurs, exiger des livrables multilingues à l’issue de projets majoritairement portés par des financements publiques…

Malgré des moyens de plus en plus empêchés, la science, même dans ses branches les plus applicatives, continue de philosopher sur les enjeux de sa propre diffusion. Partout dans le monde, des chercheurs s’efforcent de parvenir à une représentation juste et équilibrée de la pensée collective – et nous ne pouvons que les en remercier.